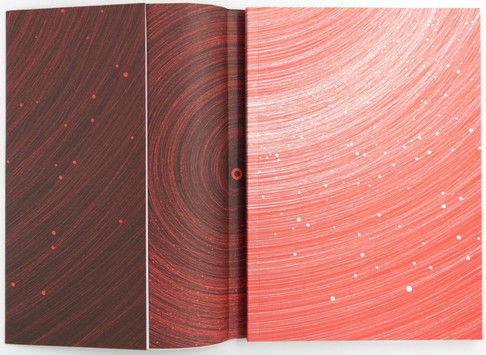

在此,重新引入时间的概念具有了一种政治性的必要。时间的物质形式和感知形式在展览中得到相应的关注。于时间之中,人却不再是消息的起点,而是成为接收者,有时是指示,有时是代码,有时支持消息的媒介,有时成为是信息本身。这种时间观重新界定了人的可塑性——一种建立识别和沟通的机制,如同马丁·海德格尔所描述的“狂喜”(ecstasy),一个包含了未来、过去和现在多重时间的时刻,从而显现事物的“真实的存在”(authentic present)。在全球化促进的不断加速的时空关系中,我们如何认识时间的抵抗形式,尤其在中国社会速度至上的后现代现实中,如何深入思考技术带来的问题从而建立个体的判断和抵抗力?“时间的狂喜”希冀成为一个批判性的起点。